在人类对宇宙的无尽遐想中博兴优配,超光速飞行与宇宙边界的探索一直是令人着迷的话题。假如我们能以十亿倍光速一直飞下去,最终会到达宇宙边界吗?

首先,让我们来认识一下光速。在物理学中,光速是一个极为特殊的存在。真空中的光速约为 299792458 米 / 秒 ,它是目前自然界物体运动的最大速度,也是宇宙中所有物质运动、信息传播的速度上限。

爱因斯坦的狭义相对论提出了光速不变原理,即无论观察者处于什么参考系、无论光源的速度如何,所有观察者在真空中所测量到的光速都是相同的。这一理论如同坚固的基石,构建起现代物理学的大厦,也为速度设定了看似不可逾越的极限。

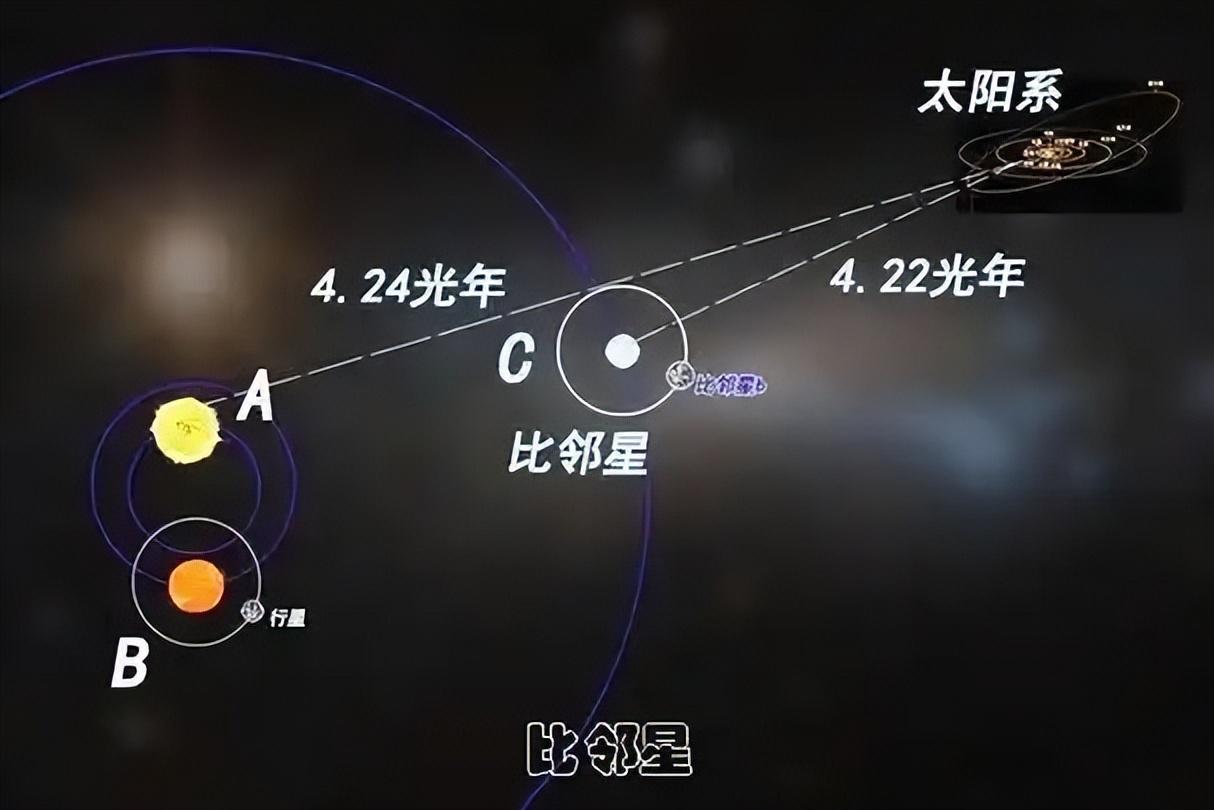

在日常生活中,光速的概念或许有些抽象,但当我们仰望星空,看到的星光其实是经过漫长时间才抵达地球的。比如,距离地球最近的恒星 —— 比邻星,它发出的光需要约 4.22 年才能到达我们眼中。这意味着我们看到的比邻星,实际上是它 4.22 年前的样子。

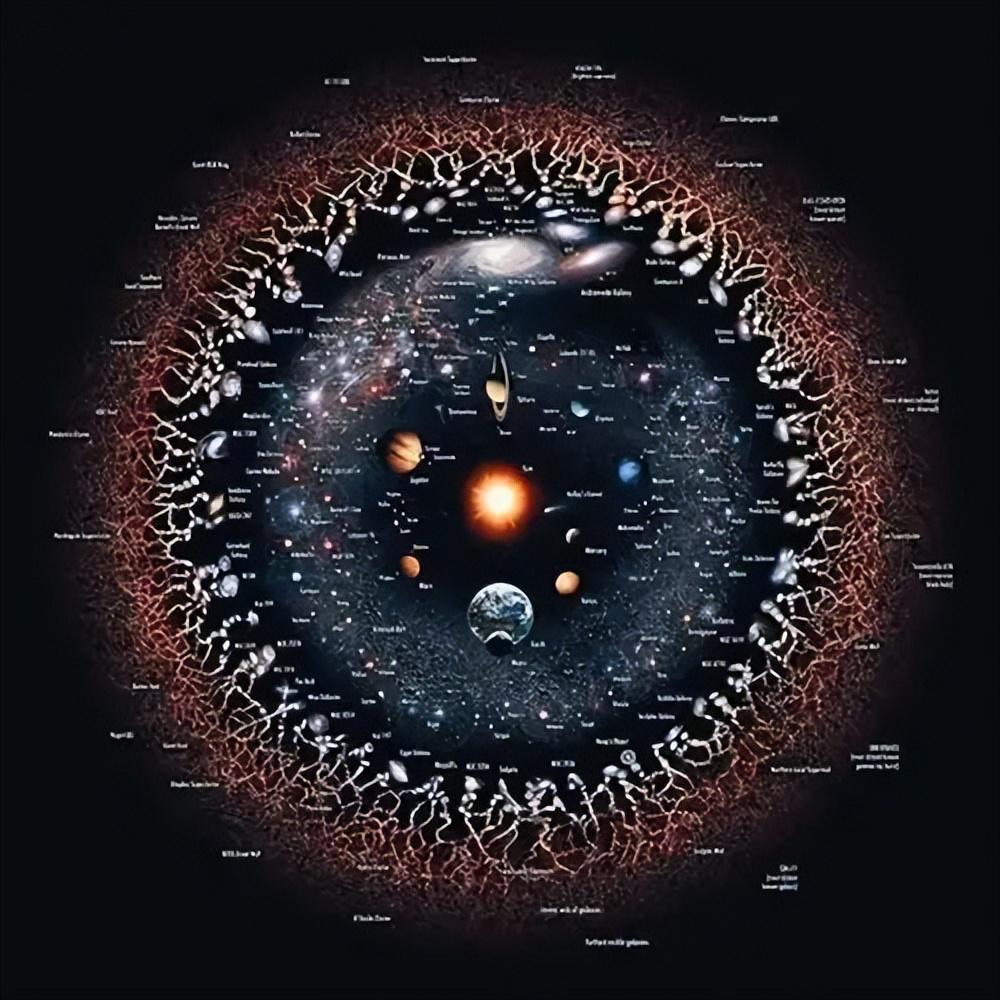

然而,在广袤无垠的宇宙面前,光速却显得有些 “缓慢”。以太阳系为例,若要以光速穿越整个太阳系(以冥王星轨道作为太阳系边界),大约需要 5.5 小时。而如果把视野扩展到银河系,其直径约为 20 万光年,这意味着以光速穿越银河系需要整整 20 万年。再将目光投向可观测宇宙,其直径约为 930 亿光年,也就是说,即便以光速飞行,穿越可观测宇宙也需要 930 亿年之久。这样

在科幻作品中,我们常常看到超光速飞行的场景。

比如《星际迷航》中的企业号星舰,通过曲速引擎实现超光速飞行,能够在宇宙中自由穿梭;《星球大战》里的星际飞船,也能以超光速跃迁的方式快速抵达遥远的星系。如果真的能超越光速,我们是否就能到达宇宙的边界呢?

爱因斯坦于 1905 年提出的狭义相对论,包含了两条基本假设:狭义相对性原理和光速不变原理 。

狭义相对性原理指出,一切物理定律(除引力外的力学定律、电磁学定律以及其他相互作用的动力学定律)在所有惯性系中均有效;而光速不变原理则表明,光在真空中总是以确定的速度 c 传播,速度的大小同光源的运动状态无关,在真空中的各个方向上,光信号传播速度(即单向光速)的大小均相同,且光速同光源的运动状态和观察者所处的惯性系无关。

这意味着,无论我们是在静止的地球上测量光速,还是在高速飞行的宇宙飞船上测量,得到的光速数值都是恒定不变的,约为 299792458 米 / 秒。

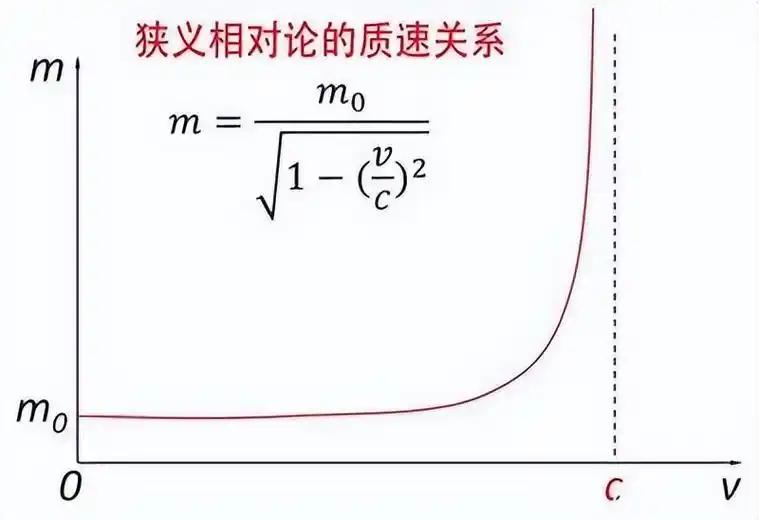

基于狭义相对论博兴优配,推导出了质速关系公式:

这就意味着,要使一个有质量的物体达到光速,需要无穷大的能量来推动。例如,在粒子加速器中,科学家们试图将电子、质子等粒子加速到接近光速。尽管投入了巨大的能量,但粒子的速度仍然只能无限接近光速,而无法真正达到光速。以大型强子对撞机(LHC)为例,它能够将质子加速到光速的 99.9999991%,即便如此,距离光速仍然只差那么极其微小的一点。

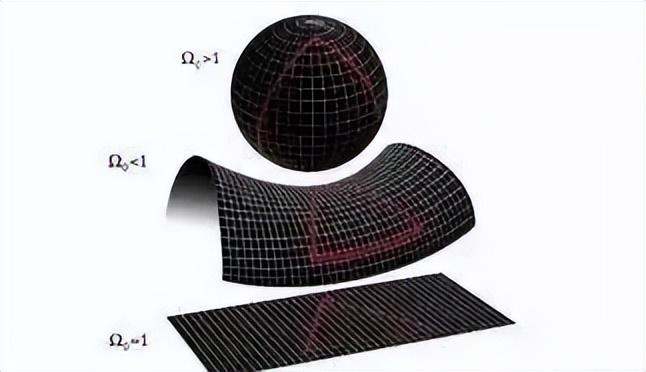

还有,宇宙的形状是一个充满奥秘且极具争议的话题,它深刻地影响着我们对宇宙边界的探索。从科学理论和观测数据出发,宇宙的形状主要存在三种可能性:球形、马鞍形(双曲面)或平面 。

在球形宇宙的假设中,空间呈现出正曲率,类似于一个三维的球体表面。在这样的宇宙里,如果你朝着一个固定的方向一直前进,最终会回到原点,就如同在地球表面沿着一个方向航行,最终会绕地球一圈回到出发地一样。这种宇宙模型意味着宇宙是有限但无边界的,就像地球表面,虽然面积有限,但我们在上面找不到一个明确的边界。

在球形宇宙中,三角形的内角和大于 180 度,平行线最终会相交,这些独特的几何性质与我们日常生活中的欧几里得几何截然不同。

马鞍形宇宙,也称为双曲面宇宙,其空间具有负曲率。在这种宇宙里,空间的形状类似于马鞍的表面,向内凹陷。与球形宇宙相反,在马鞍形宇宙中,三角形的内角和小于 180 度,平行线会逐渐发散。如果在马鞍形宇宙中发射一艘飞船并一直沿直线飞行,它将永远不会回到原点,而是会离出发点越来越远,并且宇宙的范围在这种模型下可能是无限的。

而平面宇宙则是我们最为熟悉的欧几里得几何的体现,空间曲率为零。在平面宇宙中,三角形的内角和恰好等于 180 度,平行线永远保持平行。如果宇宙是平面的,那么它可能是无限延展的,就像一张无限大的纸,没有边界和尽头;也有可能是有限但有边界的,类似于一个巨大的平面薄膜,虽然面积有限,但存在明确的边界。

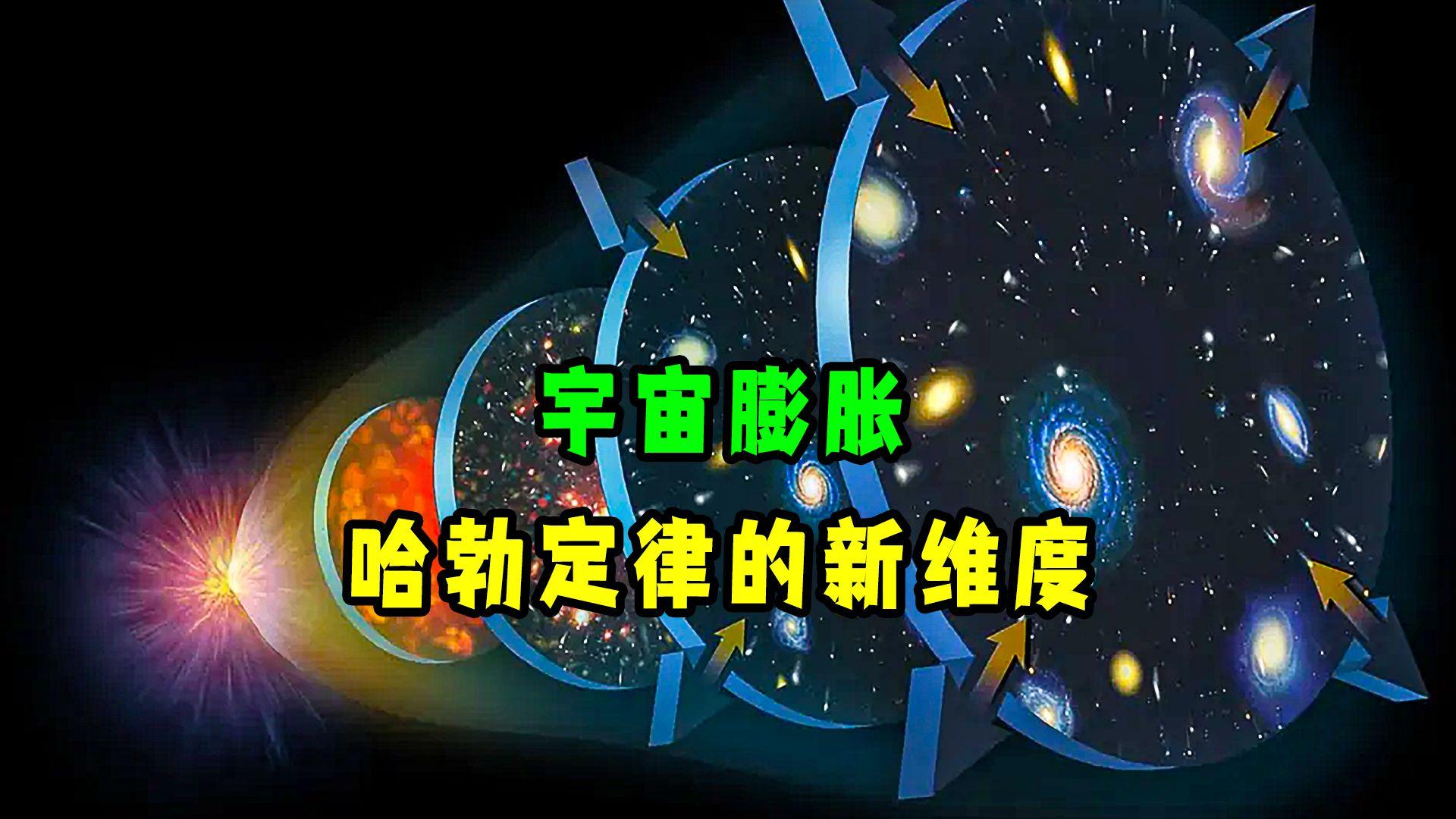

宇宙自大爆炸以来,就处于持续的膨胀之中,并且这种膨胀是超光速的。

根据哈勃定律,星系退行速度与它们和地球的距离成正比,这意味着宇宙中越遥远的区域,正以越快的速度远离我们。宇宙微波背景辐射的观测结果也为宇宙的膨胀提供了有力证据,这种均匀分布在宇宙空间中的微弱电磁辐射,是宇宙早期高温高密状态的遗迹,它的存在和特性表明宇宙在过去经历了快速的膨胀和冷却过程。

在可观测宇宙之外,可能存在着更为广阔的不可观测宇宙。由于宇宙的年龄是有限的,大约为 138 亿年,而光速也是有限的,这就导致我们只能观测到那些光有足够时间传播到地球的区域。在可观测宇宙的边界之外,存在着大量的星系、恒星和其他天体,它们发出的光还没有足够的时间到达我们这里,因此我们无法直接观测到它们。宇宙的膨胀使得这些不可观测区域离我们越来越远,进一步增加了我们探索宇宙边界的难度。

在探讨宇宙边界时,“有限无边” 的宇宙模型也是一个重要的理论框架。

爱因斯坦提出的广义相对论认为,时空是可以弯曲的,这为宇宙的 “有限无边” 模型提供了理论基础。在这种模型下,宇宙就如同一个三维的超球体表面,虽然体积是有限的,但却不存在明确的边界。想象一下,我们在地球表面行走,无论朝着哪个方向前进,都永远走不到地球的边界,但地球的表面积显然是有限的。

同样,在 “有限无边” 的宇宙中,我们无论以多快的速度飞行,都无法找到宇宙的边界,因为宇宙本身是一个弯曲的整体,没有可供我们抵达的边缘。

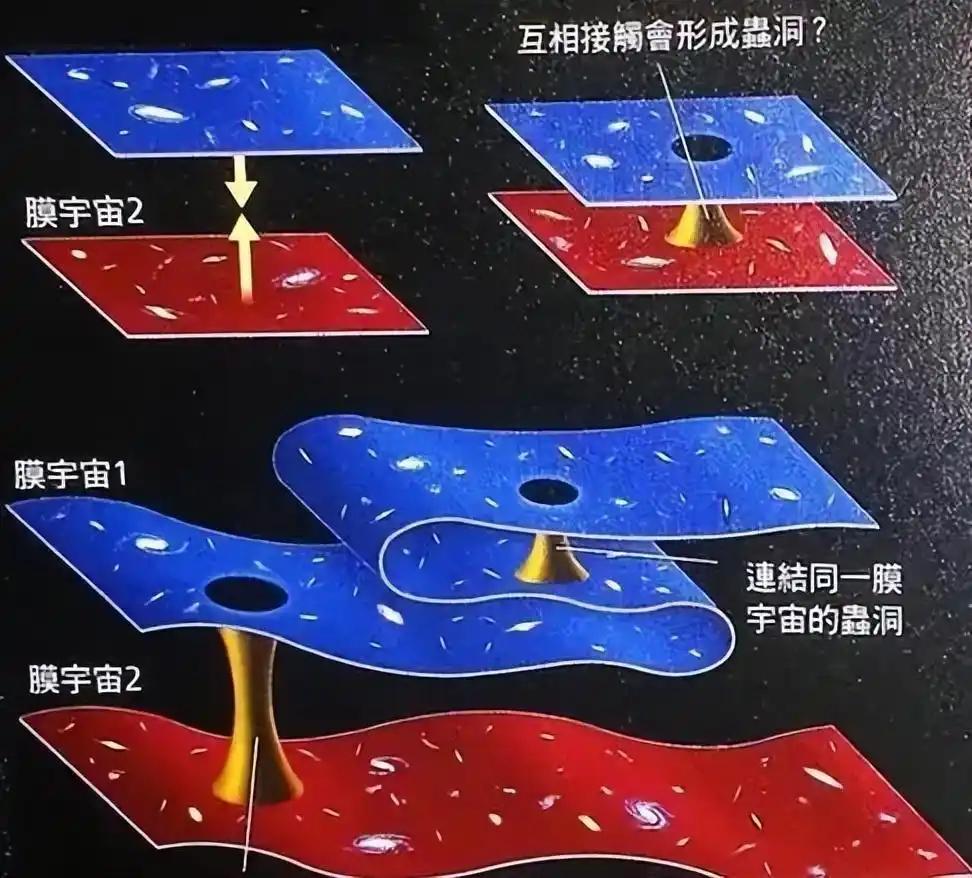

膜宇宙假说则从另一个角度挑战了我们对宇宙边界的传统认知。

该假说认为,我们所处的宇宙是一个漂浮在高维空间中的三维膜,就像一张纸漂浮在三维空间里一样。在这个模型中,除了我们熟悉的三维空间和一维时间,还存在着额外的维度,这些维度蜷缩在极小的尺度内,我们无法直接感知到它们的存在。引力等相互作用可以在高维空间中传播,而普通物质和电磁力等则被限制在我们所在的膜上。

如果膜宇宙假说是正确的,那么宇宙边界的概念就变得更加复杂了。我们所认为的宇宙边界,可能只是我们所在膜的边界,而在高维空间中,还存在着其他的膜宇宙,它们之间或许通过引力等微弱的相互作用相互影响。

多重宇宙论进一步拓宽了我们对宇宙的想象空间。

该理论认为,我们的宇宙只是众多宇宙中的一个,这些宇宙共同构成了一个更大的多重宇宙。在多重宇宙中,每个宇宙都有其独特的物理常数、自然法则和初始条件。有些宇宙可能与我们的宇宙非常相似,而有些则可能截然不同,甚至可能存在着生命形式完全不同的宇宙。如果多重宇宙论成立,那么宇宙边界的概念就变得模糊不清了。因为在这种情况下,我们很难定义一个明确的宇宙边界,每个宇宙都可以看作是一个独立的存在,它们之间可能存在着某种未知的联系,但也可能彼此完全孤立。

这些关于宇宙边界的理论,引发了我们对宇宙本质、存在维度和人类认知局限的哲学思考。

宇宙的本质究竟是什么?它是一个单一的、连续的整体,还是由无数个独立的宇宙组成的多重宇宙?我们所处的三维空间和一维时间,是否就是宇宙存在的全部维度?如果存在更高维度的空间,我们又该如何去理解和感知它们?人类的认知能力是有限的,我们对宇宙的认识,很大程度上依赖于我们的观测和理论模型。

然而,我们目前的观测技术和理论知识,仍然无法完全揭示宇宙的奥秘。宇宙边界的问题,或许正是我们认知局限的一个体现,它提醒着我们,在浩瀚的宇宙面前,人类的智慧仍然显得微不足道。

优配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。